ヒュッテの前は朝まで残っていた雨で緑が鮮やかで眩しい。

8:50

10台程の車が駐車場に残っていたが人影は無く、既に山へ出発した後のようだった。

雨はあがって、僅かに明るい空が見え始めていたが、大普賢岳山頂はガスに覆われて姿は見えない。

3週間ぶりの山は、胸は躍るが足取りは重い。

雨の後は足元もジュクジュクして滑りやすかった。

|

|

|

和佐叉のコルで一休みして長袖Tシャツ一枚になり、気持ちを整える。 和佐叉のコルで一休みして長袖Tシャツ一枚になり、気持ちを整える。

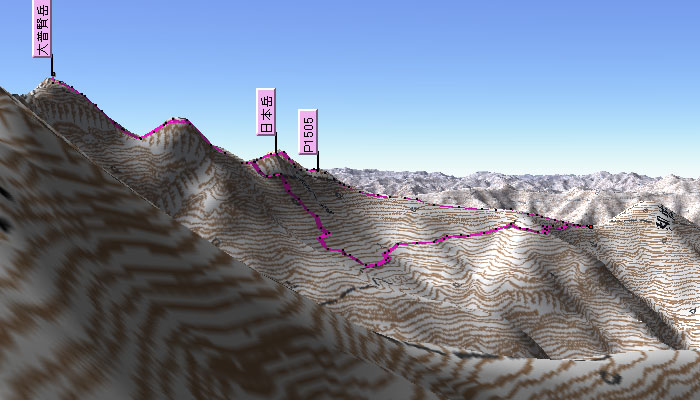

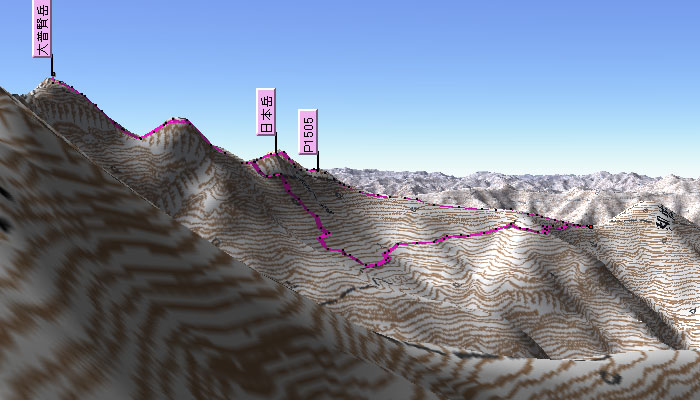

暫く登って、登山道と分かれ真っ直ぐに笙の窟尾根のP1505へ向かった。

いきなり大岩の右を巻いてよじ登ると、満開のシャクナゲが迎えてくれる。

今回のシャクナゲはここが最高だったようだ、上はまだ蕾で例年より少し遅いのかもしれない。

|

伯母峰方面からのテープが現れ、P1505は直ぐだった。

木の間をすり抜けて展望が開け、その先に鞍部を隔てて日本岳が険しく迫って見える。日本岳の左の岩壁の下が笙の窟なのだろう。

そして足元を見下ろす。

まるで鋸の刃のような岩が連なり、足の置き場も無いような瘠せ尾根。

先のことは分からなかったが、核心部かも知れない。

降りれそうな気もしたが、右や左の下を見下ろすと躊躇する。

短いロープを出して垂らしてみる。少し足りないようだ。

ここは安全に行きましょうと、ハーネスを付け、長い方のロープを取り出し、先に懸垂下降で下る。

私が下からビレイしてどんかっちょさんも無事に降りた。

|

|

上から覗いた岩の瘠せ尾根 |

下った岩場を下から見上げる

|

|

引き返すことを考慮してもみたが、登れそうなのでザイルを回収して、慎重に岩の尾根を進む。

少し進んで安全な場所に出てひと安心。

『フゥー』

ここにもテープあり。”笙の窟尾根”の道標もあった。

|

落ち着きを取り戻し、次は日本岳への登りに差し掛かる。

テープに沿ってシャクナゲの木に摑まりながら高度を稼ぐ。

嫌な所では古いロープが垂れていて、たすかった。

|

|

シャクナゲに摑まりながら高度を稼げる |

|

|

一段上がったところで左にクラが見えた。

この下が笙の窟や朝日ノ窟と想像できた。 |

ロープの無い嫌な岩場にぶつかり、テープも途切れて思案六法です。

岩の左は登れそうも無い。

右手に進むと4mのほぼ垂直の登れそうな場所があった。これは木の枝などの手がかりあり。

その右手は垂直では無いものの、登れそうな斜面、しかし手がかりに乏しい。

手がかり有りを選択して、濡れてズルズルした幹や枝を頼りに慎重によじ登った。

どんかっちょさんも後を続き、平坦な場所へ到着。

|

するとまたテープ現れる。

踏み跡を進むと日本岳の山名板を発見。

丁度11時だった。

あとは日本岳のコルまで下るだけだ。

核心部終了で、どんかっちょさんとにっこり握手。

念願叶えたり!

|

|

|

|

|

コルへの下りの岩場にはロープがあり、写真程の危ない所ではなかった。

|

|

|

日本岳のコルで一本入れた後、石の鼻へ登り、通ってきた日本岳を見返す。 |

この辺りのシャクナゲはまだ蕾が多い。

12:25

大普賢岳山頂はまずまずの展望である。

稲村ヶ岳を前に、いつもの定番、助六寿司で食事。

|

|

|

|

|

岩本新道を下る。

最近、この時期にはここを通るのを楽しみにしている。

大木に囲まれると気持ちが落ち着く。

|

|

|

今年もこの大きなブナに逢いに来れた。 |

|

|

|

和佐叉へ下る

|

|

|

|

|

朝見えなかった山頂も見えている。

右からP1505、日本岳、小普賢岳。

その間の奥に大普賢岳。 |

| ヤマシャクヤクは終わっていたが、念願の尾根を登り、緑鮮やかなオゾン噴出す大樹の森を歩き、3週間ぶりの山を堪能出来て満足だった。 |

|

|

同行のどんかっちょさんのページ

(参考タイム)

和佐叉ヒュッテ登山口8:50~P1505 9:55~日本岳11:00~11:20日本岳のコル11:30~小普賢岳~12:25大普賢岳12:52

~岩本新道~和佐叉ヒュッテ14:55 |

|